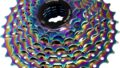

ロードバイクのコンポーネント選びにおいて、カセットスプロケットは変速性能や走行快適性を左右する重要なパーツです。シマノ CS-R7101は、コストパフォーマンスに優れた105シリーズの12速カセットスプロケットとして、多くのサイクリストから高い評価を得ています。従来の11速システムから12速化されたことで、より細かなギア選択が可能になり、平坦路から急勾配の山岳コースまで幅広いシーンで最適なケイデンスを維持できるようになりました。機械式変速とDi2電動変速の両方に対応し、既存の11速フリーハブとの互換性も確保されているため、システム全体のアップグレードにも柔軟に対応できます。本記事では、実際のユーザーレビューや評判を基に、CS-R7101の性能、耐久性、コストパフォーマンス、そして上位グレードとの違いについて徹底的に解説していきます。ロードバイク愛好家はもちろん、これから本格的なサイクリングを始めようと考えている方にとっても、最適なコンポーネント選択の参考となる情報をお届けします。

105 R7100シリーズの登場と12速化の評価

シマノは2022年6月に105 R7100シリーズのDi2版を発表し、その約1年後の2023年9月には機械式版を追加発表しました。この105グレードにおける12速化とDi2化の同時実現は、サイクリング業界に大きな衝撃を与えました。従来、105は機械式変速を中心としたコストパフォーマンス重視のグレードという位置づけでしたが、最新のR7100シリーズでは上位グレードのデュラエースやアルテグラで培われた技術が惜しみなく投入されています。

12速化による最大のメリットは、ギア間のステップがより細かくなったことです。従来の11速システムでは、ギアを変速した際のケイデンス変化が大きく感じられる場面がありましたが、12速では各ギア間の比率が最適化され、よりスムーズなギアチェンジが実現しています。特に、長時間のライドや山岳コースでの走行において、この細かなギア選択ができることは体力の温存に直結します。実際のユーザーからは「疲労時でも最適なギアを見つけやすくなった」「ケイデンスを一定に保ちやすくなり、長距離ライドが楽になった」といった高評価の声が多数寄せられています。

カセットスプロケットのバリエーションとして、11-34Tと11-36Tの2種類が用意されています。クランクセットについても50-34Tのコンパクトクランクと52-36Tのセミコンパクトクランクが選択可能で、これらの組み合わせにより1対1以下の軽いギア比も実現できます。50-34Tのチェーンリングに11-34Tまたは11-36Tのカセットを組み合わせれば、急勾配の山岳コースでも脚を回し続けることができます。一方、52-36Tのチェーンリングを選択すれば、平坦路や下り坂でのスプリント時にギアが足りなくなる心配が軽減されます。このワイドレンジな設定が可能になったことも、多くのサイクリストから支持されている理由の一つです。

CS-R7101とCS-R7100の違いと評判

CS-R7101を語る上で欠かせないのが、先行モデルであるCS-R7100との違いです。当初、105 R7100シリーズはDi2専用として発表され、そのカセットスプロケットがCS-R7100でした。CS-R7100はDi2システム専用の設計で、機械式変速には対応していませんでした。しかし、市場からの強い要望を受けて機械式モデルが追加発表された際、カセットスプロケットはCS-R7101にモデルチェンジされました。

この変更の重要なポイントは、CS-R7101が機械式とDi2の両方に対応している点です。シマノのモデル名規則では、末尾が1のものは機械式システム用、末尾が0のものはDi2用となっていますが、CS-R7101は例外的に両システムに対応しています。この柔軟性は、将来的なシステム変更を考慮しているユーザーにとって大きなメリットとなっています。「最初は機械式でスタートして、後からDi2にアップグレードしたい」という計画を持つサイクリストにとって、カセットスプロケットを買い直す必要がないという点は経済的にも魅力的です。

基本的なスペックについては、CS-R7100とCS-R7101で共通しています。どちらも12速HGチェーンに対応し、12速および既存の11速ロードホイールフリーハブボディに装着可能です。歯数構成のバリエーションも同じく11-34Tと11-36Tが用意されています。現在、105 R7100シリーズのコンポーネントセットには、機械式版でもDi2版でもCS-R7101が標準装備されており、統一されたラインナップとなっています。

ユーザーからの評判としては「システムの選択肢が広がった」「将来のアップグレードを見据えた投資ができる」といったポジティブな意見が目立ちます。特に、複数台のバイクを所有しているサイクリストからは「一つのスペアスプロケットでどちらのバイクにも対応できる」という実用的なメリットを評価する声も聞かれます。

既存システムとの互換性に関する評価

CS-R7101の大きな魅力の一つが、既存の11速フリーハブとの互換性です。12速化というと、通常はホイールやフリーハブも新しいものに交換する必要があると考えられがちですが、シマノの設計思想により、既存の11速ホイールをそのまま活用できます。これは、アップグレードコストを抑えたいサイクリストにとって非常に重要なポイントとなっています。

シマノの11速フリーハブはHGスプラインLと呼ばれる規格を採用しています。この規格は従来のHGスプラインMと同じリブ寸法を維持しながら、幅が1.85ミリメートル広い36.85ミリメートルとなっています。この絶妙な設計により、適切なスペーサーを使用することで8速から12速まで、幅広い世代のカセットスプロケットに対応できる汎用性を実現しています。

実際にCS-R7101を既存の11速ホイールに装着したユーザーからは「特別な工具や複雑な作業なしに取り付けられた」「変速性能も新品のホイールと変わらない」という好評価が多数報告されています。ただし、フリーハブの種類によってはスペーサーの調整が必要になる場合があるため、作業に不安がある場合はプロショップに相談することが推奨されます。

注意点として、CS-R7101を既存のホイールに装着する場合でも、チェーンは12速対応のものに交換する必要があります。12速チェーンは11速チェーンよりも薄く設計されており、12枚のスプロケットをフリーハブに収めるために必要な変更です。また、リアディレイラーやシフターなども12速対応のものが必要となるため、カセットスプロケット単体の交換だけでは完全な12速システムとして機能しません。システム全体を12速化する計画を立てた上で、段階的にパーツを交換していくアプローチが現実的です。

互換性の高さは、特に「今すぐ全てのコンポーネントを交換する予算はないが、将来的に12速化したい」と考えているサイクリストから高く評価されています。ホイールという高額なパーツを買い直す必要がないという点は、予算計画を立てる上で大きなアドバンテージとなります。

変速性能と操作感に関する評判

CS-R7101を含む105 R7100シリーズでは、変速性能と操作感が大幅に向上しています。カセットスプロケット自体の設計はもちろん、それと連携するシフター、ディレイラー、チェーンなど、システム全体が12速に最適化されています。

HYPERGLIDEテクノロジーを採用したCS-R7101は、スムーズな変速フィーリングを実現しています。従来のスプロケットでは、特に負荷をかけた状態での変速時にギア鳴りや引っかかりを感じることがありましたが、最新の設計では歯形やランプの配置が最適化され、より確実で静かな変速が可能になっています。実際のユーザーレビューでは「登坂中でも迷いなく変速できる」「変速時のショックが少なく、チェーンへの負担も軽減されている印象」といった評価が見られます。

機械式105 R7100のブラケット形状も、最新のエルゴノミクスに基づいて再設計されています。旧モデルではブラケットの先端部分が大きく、ダンシング時に重量を感じやすいという課題がありましたが、新モデルでは先端部分がスリム化され、ハンドリングへの影響が軽減されています。手の大きさや形状を問わず、多くのサイクリストにフィットする設計となっており「長時間握っていても疲れにくい」「ブラケットポジションでの安定感が向上した」という声が聞かれます。

フロントディレイラーのFD-R7100には、上位グレードのDi2システムから着想を得たトグルリンク構造が採用されています。この機構により、アウターギアへのシフトアップ時も、インナーギアへのシフトダウン時も、非常に少ない力で確実な変速が可能となっています。女性サイクリストや握力に自信がない方からも「軽い力でフロント変速ができるようになった」「疲労時でも確実にフロント変速できる」といった好評価が寄せられています。

リアディレイラーについても、12速化に伴い最適化が施されています。より広い歯数範囲に対応しながらも、正確で素早い変速を実現しています。特に注目すべきは、105のリアディレイラーがロー側34Tと36Tに対応している点です。デュラエースやアルテグラのリアディレイラーがロー側30Tと34Tまでの対応となっているのに対し、105はよりワイドレシオの選択肢を提供しています。この設計思想は「山岳コースをメインに走る」「脚力に自信がないのでより軽いギアが欲しい」というユーザーのニーズに応えるものとなっています。

変速の反応速度についても、多くのユーザーから満足の声が上がっています。「レバー操作から実際に変速が完了するまでのタイムラグが短くなった」「複数段の連続変速もスムーズに行える」といった評価は、特にレースシーンやグループライドでのアタック時など、瞬時の対応が求められる場面で重要となります。

重量と耐久性のバランス

CS-R7101の代表的なモデルである11-34T版の参考重量は361グラムです。この重量は、上位グレードのデュラエースやアルテグラと比較するとやや重めですが、実用上は十分に軽量な部類に入ります。また、重量増加の代わりに耐久性が向上しているという評価もあり、長期的な使用を考えた場合のコストパフォーマンスは非常に優れています。

グレード間の重量差を具体的に見てみると、105 R7100のコンポーネント全体では約2770グラムとなっています。アルテグラR8100が約2523グラム、デュラエースR9200が約2288グラムですから、105とアルテグラの重量差は約247グラム、105とデュラエースの重量差は約482グラムとなります。バイク全体で見れば数百グラムの差ですが、この程度の重量差は実走行においてほとんど体感できないレベルです。「重量差よりも価格差の方がはるかに大きく、コストパフォーマンスで考えれば105が圧倒的に有利」という意見は、多くのサイクリストに共通する評価となっています。

耐久性に関しては、105グレードは伝統的に高い評価を得ています。プロレース機材ではないため、過度な軽量化よりも実用性と耐久性を重視した設計となっているのが特徴です。実際に「1年以上使用しているが、変速性能の低下を感じない」「雨天走行が多いが、錆びや腐食の兆候が見られない」といったレビューが多数報告されています。定期的な清掃と注油を行えば、長期間にわたって安定した性能を維持できるという点は、日常的にバイクを使用するサイクリストにとって重要な要素です。

ただし、12速化に伴う注意点として、チェーンの摩耗が早まる傾向があります。12速チェーンは11速チェーンよりも薄く設計されているため、同じ使用条件下では摩耗の進行が早くなります。特に、高トルクがかかる登坂時や、チェーンラインが大きく斜めになる組み合わせでは、チェーンへの負担が増大します。そのため、チェーンチェッカーを使用して定期的に伸びを測定し、規定値を超えたら速やかに交換することが推奨されます。

チェーンの交換を適切なタイミングで行わないと、スプロケットやチェーンリングの摩耗も加速し、結果的にメンテナンスコストが増大してしまいます。「チェーンは消耗品と割り切って、早めに交換する習慣をつけた方が、長期的には経済的」というアドバイスは、経験豊富なサイクリストに共通する知恵です。適切なメンテナンスを行えば、CS-R7101は数万キロメートルの走行に耐える耐久性を持っていると評価されています。

上位グレードとの比較と選択基準

シマノの12速カセットスプロケットには、CS-R7101(105)の他に、CS-R9200(デュラエース)、CS-R8100(アルテグラ)があります。これらのグレード間の違いを理解することで、自分のニーズに最適なモデルを選択できます。

最上位グレードのデュラエースCS-R9200は、軽量性と剛性のバランスが最も優れています。カーボン素材を使用したスパイダーアームにより、大幅な軽量化を実現しています。また、デュラエースとアルテグラには、MTBで実績のあるHG+テクノロジーが採用されており、変速スピードと精度がさらに向上しています。プロレーサーや競技志向の強いサイクリストからは「変速のキレが違う」「レース中の瞬時の判断に対応できる反応速度」といった高評価が寄せられています。

アルテグラCS-R8100は、デュラエースに次ぐグレードですが、実用性能ではデュラエースとほとんど差がありません。重量はわずかに重くなりますが、耐久性とコストパフォーマンスのバランスが優れており、熱心な愛好家に人気のグレードです。「デュラエースほどの投資は難しいが、高性能なコンポーネントが欲しい」というニーズに応える存在として、確固たる地位を築いています。

一方、105のCS-R7101は、上記2つのグレードと比較すると重量は重くなりますが、基本的な変速性能や耐久性は十分に高いレベルにあります。日常的なトレーニングやロングライド、サイクリングイベントへの参加など、幅広い用途で活躍します。シマノは内部的に「12速の機械式を全てデュラエース相当」と考えているという指摘もあり、R7100世代では105も非常に高性能になっているという評価が多く見られます。

価格面での比較も重要です。105のコンポーネントセットは約13万円、アルテグラは約23万9000円で、価格差は約7万1000円となります。デュラエースとの価格差はさらに大きく、約25万円の差があります。この価格差を考慮すると、「性能差以上に価格差が大きい」「105で十分な性能が得られるなら、浮いた予算をホイールやウェアに回せる」という実用的な判断をするサイクリストが多いのも納得できます。

グレード選択の基準として、レースで上位を狙う場合やヒルクライムのタイムを追求する場合は、軽量なデュラエースやアルテグラが有利です。しかし、趣味としてのサイクリングを楽しむ、週末のロングライドがメイン、サイクリングイベントに参加する、といった用途であれば、105で十分な性能が得られます。「実際に使ってみて、105で不足を感じることはほとんどない」「むしろ、ライディングスキルやフィジカルの向上の方が重要」という意見は、多くの経験者に共通する見解です。

Di2と機械式の選択と評判

CS-R7101は機械式とDi2の両方に対応していますが、システム全体としては機械式とDi2のどちらかを選択する必要があります。それぞれに明確な特徴があり、ユーザーの使用目的や好みによって最適な選択が異なります。

機械式変速の最大の利点は、シンプルさと信頼性です。ワイヤーとレバーの機械的な動作で変速を行うため、バッテリー切れの心配がありません。ツーリングや長距離走行、特に数日間にわたるロングツーリングでは、この信頼性が大きな安心感につながります。「充電を気にせずに走れる」「トラブルが発生しても、基本的な工具があれば対処できる」という点は、セルフメンテナンス志向のサイクリストから高く評価されています。

また、機械式は比較的簡単に調整や修理ができます。変速の調整不良が発生しても、アジャスターボルトを回すことで自分で修正できる場合が多く、緊急時の対応力に優れています。プロショップが近くにない地域に住んでいる場合や、海外ツーリングを計画している場合には、この汎用性の高さが重要な選択理由となります。

一方、Di2(電動変速)の利点は、変速の正確性と軽い操作感です。ボタンを軽く押すだけで正確に変速が行われるため、特に疲労時や悪天候時、グローブをはめた状態でも確実な変速が可能です。「指先の力だけで変速できる」「長時間ライド後の疲労時でも変速ミスが減った」といった評価は、特に女性サイクリストや握力に自信がない方から多く聞かれます。

Di2のもう一つの大きなメリットは、シフトワイヤーの伸びによる調整不良がない点です。機械式では使用に伴いワイヤーが伸びるため、定期的な調整が必要ですが、Di2では電気信号で制御されるため、一度セッティングすれば長期間にわたって正確な変速を維持できます。「メンテナンスの手間が大幅に減った」「シーズン中に調整が不要」という声は、忙しいサイクリストにとって魅力的なポイントです。

105のDi2には、独自の特徴があります。デュラエースとアルテグラではバッテリーにCR1632を一つ使用しますが、105では同じ電池を二個使用します。これにより、ランタイムは約3年間という驚異的な長さを実現しています。バッテリー交換の頻度が非常に少ないということは、ランニングコストも抑えられるということであり、「初期投資は高いが、長期的に見ればコストパフォーマンスが良い」という評価につながっています。

セミシンクロシフトやシフトモードのカスタマイズなど、電動ならではの機能も魅力です。セミシンクロシフトは、リアを変速すると必要に応じてフロントも自動的に変速する機能で、常に最適なチェーンラインを維持できます。「ギアの組み合わせを考える必要がなくなり、ライディングに集中できる」という評価は、この機能の利便性を物語っています。

価格面では、機械式の方が安価です。Di2はバッテリーや配線などの追加パーツが必要となるため、初期投資が大きくなります。機械式の完成車が約25万円から購入できるのに対し、Di2搭載車はさらに数万円高くなります。予算を重視するなら機械式、最新技術と快適性を求めるならDi2、という選択基準が一般的です。

実際の使用シーンでの評判

CS-R7101の評判を使用シーン別に見ていくと、その汎用性の高さが浮き彫りになります。平坦路、山岳コース、ロングライド、レースなど、様々なシーンでの評価を集約することで、このスプロケットの真の実力が見えてきます。

平坦路での走行では、12速化による細かなギア選択が活きてきます。わずかな向かい風や微妙な勾配変化に対して、最適なギアを選ぶことで一定のケイデンスを維持しやすくなります。「11速時代は、ギアが合わずに無駄に脚を使っていたと実感した」「巡航速度の維持が楽になった」という声が多く聞かれます。特に、グループライドでペースを合わせる必要がある場面では、この細かなギア選択が疲労軽減に大きく貢献します。

山岳コースでは、ワイドレシオの恩恵を最大限に受けられます。50-34Tのコンパクトクランクに11-36Tのカセットを組み合わせれば、34×36という非常に軽いギア比が実現できます。この組み合わせについて「10%を超える急勾配でも、座ったまま登れるようになった」「ヒルクライムイベントで完走率が上がった」といった評価があります。脚力に自信がない初心者や、長時間の登坂で体力を温存したい経験者にとって、この軽いギア比の選択肢は大きな武器となります。

ロングライドでの評価も高く、特に耐久性とメンテナンスフリー性が評価されています。「200キロメートル超のライドでも、変速性能の低下を感じなかった」「数千キロメートル走行した後でも、初期の変速フィーリングが維持されている」という報告は、長距離を走るサイクリストにとって重要な情報です。また、ツーリング中のトラブルのリスクが低いことも、安心して遠出できる理由として挙げられています。

レースシーンでも、105 R7100システムは十分な性能を発揮します。市民レースやヒルクライムイベントに参加するサイクリストからは「アルテグラやデュラエースと遜色ない変速性能」「レース中の瞬時のギアチェンジにしっかり対応してくれる」といった評価が聞かれます。もちろん、トップカテゴリーのレーサーであれば軽量な上位グレードが有利ですが、一般的な市民レースレベルであれば、105で十分に戦えるというのが実情です。

通勤や街乗りでの使用についても、その耐久性と信頼性が評価されています。毎日の通勤で使用しているユーザーからは「雨の日も走るが、変速性能が落ちない」「メンテナンスの頻度が少なくて済む」という声があります。頻繁に使用する環境では、耐久性が直接ランニングコストに影響するため、この点は重要な評価ポイントとなっています。

価格とコストパフォーマンスの評価

CS-R7101単体の価格は、販売店によって異なりますが、おおよそ1万円前後から1万5千円程度で購入できます。これは12速カセットスプロケットとしては非常にリーズナブルな価格帯です。デュラエースのCS-R9200が3万円以上、アルテグラのCS-R8100が2万円前後であることを考えると、価格面での優位性は明確です。

105 R7100シリーズ全体のコストパフォーマンスも高く評価されています。コンポーネントセットの価格は約13万円で、上位グレードと比較すると大幅に安価です。完成車で見ても、機械式12速の105搭載車は約25万円から購入可能で、本格的なロードバイクとしては手の届きやすい価格帯となっています。

コストパフォーマンスを評価する上で重要なのが、性能と価格のバランスです。上位グレードと比較して、実用面での性能差は小さく、多くのサイクリストにとって十分な性能を提供します。「デュラエースの半額以下で、体感できる性能差はほとんどない」「浮いた予算で高性能ホイールを購入した方がトータルでの性能向上が大きい」という意見は、賢い投資判断の一例です。

長期的なランニングコストも考慮すべきポイントです。カセットスプロケット自体は消耗品ですが、適切なメンテナンスを行えば、CS-R7101は数万キロメートルの走行に耐えます。仮に年間5000キロメートル走行するサイクリストの場合、2年から3年程度は使用できる計算になります。この期間で1万円程度という投資は、趣味の費用としては非常にリーズナブルです。

チェーンなどの関連パーツについても、グレード間で互換性があるため、コストを抑える工夫ができます。たとえば、CS-R7101に上位グレードのチェーンを組み合わせることも可能で、「スプロケットは105、チェーンはアルテグラ」といった組み合わせも選択できます。予算に応じて柔軟に組み合わせを考えられる点も、105の魅力の一つです。

複数台のバイクを所有している場合や、予備のホイールセットを準備する場合にも、105のコストパフォーマンスが活きてきます。「メインバイクはアルテグラ、セカンドバイクやトレーニング用ホイールには105」という使い分けをしているサイクリストも多く、「105でも実用上は全く問題ない」という評価が共通しています。

メンテナンスと寿命に関する評判

CS-R7101を長く使用するためには、適切なメンテナンスが欠かせません。実際のユーザーからは「定期的な清掃を行えば、長期間にわたって初期の性能を維持できる」という評価が多数寄せられています。

スプロケットの清掃は、走行距離や使用環境によって頻度を調整する必要があります。晴天時のライドがメインであれば月に1回程度、雨天走行が多い場合や砂埃の多い環境で使用する場合は、より頻繁な清掃が推奨されます。清掃の基本は、専用のブラシとディグリーザーを使用することです。スプロケットの歯と歯の間には汚れが溜まりやすいため、細いブラシを使って丁寧に汚れを落とします。

清掃後は、水分をしっかりと拭き取り、乾燥させることが重要です。水分が残っていると錆びの原因になります。特に、雨天走行後は速やかに清掃と乾燥を行うことで、長期的な耐久性が大きく向上します。「雨の日に走った後は必ず清掃する習慣をつけたら、スプロケットの寿命が大幅に延びた」という経験談は参考になります。

チェーンの状態管理も重要です。12速チェーンは薄く設計されているため、11速チェーンと比較して摩耗が早い傾向があります。チェーンチェッカーを使用して定期的に伸びを測定し、規定値を超えたら速やかに交換することが、スプロケットの寿命を延ばすコツです。「チェーンは安いが、スプロケットやチェーンリングは高い。チェーンをこまめに交換する方が、トータルでは経済的」という考え方は、多くの経験者に共通しています。

スプロケットの交換時期の目安として、一般的には走行距離1万キロメートル、またはチェーンを3回交換した後とされています。ただし、これはあくまで目安であり、使用状況やメンテナンスの頻度によって大きく変わります。実際には「1万5000キロメートル走ってもまだ使える」という報告もあれば、「8000キロメートルで交換した」という例もあり、個人差が大きいことが分かります。

交換が必要なサインとして最も分かりやすいのが、チェーンスキップです。ペダルを踏み込んだときに、ガツッという音とともに滑るような感覚がある場合、これはスプロケットの歯が摩耗してチェーンと正しく噛み合わなくなっている状態です。この症状が出たら、速やかに交換を検討する必要があります。放置すると、チェーンが外れるなどのトラブルにつながる可能性があります。

歯の先端が尖ってきたり、チェーンとの接触面が削れてきたりした場合も、交換時期のサインです。定期的に目視でチェックする習慣をつけることで、突然のトラブルを防ぐことができます。「メンテナンス時に写真を撮っておいて、数ヶ月後の状態と比較する」という方法も、摩耗の進行を把握する有効な手段です。

推奨されるホイールとの組み合わせ

CS-R7101の性能を最大限に引き出すためには、適切なホイールとの組み合わせも重要です。シマノは105 R7100シリーズの登場に合わせて、105グレードのカーボンホイール WH-RS710シリーズを発表しました。

WH-RS710シリーズには、リム高32ミリメートルのWH-RS710-C32-TLと、リム高46ミリメートルのWH-RS710-C46-TLの2種類があります。どちらもフルカーボンリムを採用し、D2リムテクノロジーを搭載しています。また、チューブレス対応であり、11速と12速の両方のカセットに対応するハブを使用している点も特徴です。

WH-RS710-C32-TLは重量1504グラムで、価格は12万3970円です。C32は汎用性が高く、平坦路から山岳コースまで幅広く対応できます。「オールラウンドに使えて、どんなシーンでも不満がない」という評価が多く、最初のアップグレードホイールとして人気があります。

WH-RS710-C46-TLは重量1612グラムで、同じく12万3970円となっています。C46はエアロ効果が高く、平坦路やタイムトライアルでの性能が優れています。「巡航速度が明らかに向上した」「向かい風でも速度を維持しやすい」という評価がある一方で、「横風の影響を受けやすい」「山岳コースではC32の方が扱いやすい」という意見もあり、使用シーンによって評価が分かれます。

WH-RS710シリーズは、105 R7100システムと直接的な互換性を持ちながら、11速システムとも互換性があるため、将来的なアップグレードを見据えた選択としても優れています。「今は11速だが、将来12速にアップグレードする予定があるので、先にホイールを購入した」という使い方も可能です。

シマノ以外のホイールメーカーの製品との組み合わせも、もちろん可能です。既存の11速対応ホイールであれば、基本的にCS-R7101を装着できます。カンパニョーロやフルクラム、マヴィック、DT Swissなど、各メーカーの11速対応ホイールとの相性についても、多くのユーザーから「問題なく使用できている」という報告があります。ただし、フリーハブの仕様によってはスペーサーの調整が必要になる場合があるため、事前に確認することが推奨されます。

ホイールのアップグレードは、体感できる性能向上が大きい投資先として知られています。「コンポーネントは105で十分だが、ホイールは上位グレードにした」という選択をするサイクリストも多く、限られた予算を最も効果的に使う方法として支持されています。CS-R7101の優れたコストパフォーマンスにより、浮いた予算を高性能ホイールに回すという戦略が取りやすくなっています。

チェーン選択とグレード混在の可能性

CS-R7101を使用するためには、12速対応のチェーンが必要です。シマノの12速チェーンには、グレード別に4種類のモデルがあります。CN-M9100が最高グレードで、CN-M8100、CN-M7100、CN-M6100と数字が小さくなるほどグレードが下がります。

興味深い点として、ロード専用の12速チェーンは当初製品ラインナップになく、既に12速化されていたMTB用チェーンをロード用にも使用しています。ただし、性能面では何ら問題はなく、多くのユーザーから「変速性能も耐久性も問題ない」という評価を得ています。

各グレードの主な違いは表面処理にあります。上位モデルほど摩擦が少なく、かつ長寿命となっています。CN-M9100はアウターリンクにも表面処理がされており、中空ピンを使用しています。これにより、最も滑らかな変速性能と長寿命を実現しています。「CN-M9100は高価だが、寿命が長いので結局は経済的」という意見もあります。

CN-M8100はインナーリンクにクロマイジング処理が施されています。CN-M7100はインナーリンクにシルテック処理が施されており、チェーンノイズの軽減、ペダリングの滑らかさ、変速性能の向上に貢献しています。CN-M6100は最も安価なモデルで、基本的な性能を提供します。

重要なポイントとして、チェーンやカセットスプロケットについては、グレード間で混ぜて使えるという特徴があります。つまり、105のCS-R7101に、デュラエースグレードのCN-M9100チェーンを組み合わせることも可能です。この柔軟性により、予算や使用目的に応じて最適な組み合わせを選択できます。

実際に混在使用しているユーザーからは「CS-R7101とCN-M8100の組み合わせで、変速性能が向上した」「105スプロケットにアルテグラチェーンを使っているが、何の問題もない」という報告があります。予算が限られている場合、カセットスプロケットは105を選び、チェーンは上位グレードを選ぶという戦略も検討できます。

チェーンの交換頻度を考えると、初期投資として上位グレードのチェーンを選ぶことは、長期的には合理的な選択かもしれません。「CN-M9100は価格が高いが、CN-M6100を2回交換するよりも長持ちする」という計算も成り立ちます。ただし、使用環境やメンテナンスの頻度によって寿命は大きく変わるため、自分の使用パターンを考慮した選択が重要です。

ギア比の選択とライディングスタイル

CS-R7101を選ぶ際の重要な決定事項の一つが、歯数構成の選択です。主な選択肢として、11-34Tと11-36Tがありますが、どちらを選ぶべきかは走行するコースや自分の脚力、ライディングスタイルによって異なります。

11-34Tは、バランスの取れた歯数構成として多くのサイクリストから支持されています。平坦路から中程度の山岳コースまで、幅広く対応できます。最大34Tのローギアは、一般的な登坂には十分な軽さを提供します。ギア間のステップも比較的均等で、スムーズな変速フィーリングが得られます。「どんなコースでも対応できる万能性が魅力」「特定のシーンに特化しない分、どこでも使いやすい」という評価が聞かれます。

11-36Tは、より登坂向きの歯数構成です。最大36Tのローギアにより、急勾配の登坂でも脚を回しやすくなります。山岳コースを頻繁に走る方や、脚力に自信がない方には、こちらがおすすめです。「ヒルクライムイベントに参加するなら、絶対に36Tがあった方がいい」「激坂でも座ったまま登れる安心感がある」という意見は、山岳志向のサイクリストに共通しています。

ただし、11-36Tを選択する場合は、リアディレイラーの対応範囲を確認する必要があります。幸い、105のリアディレイラーは36Tまで対応しているため、問題なく使用できます。この点は、デュラエースやアルテグラが34Tまでの対応となっているのと対照的で、「105の方がワイドレシオに対応していて、初心者や山岳志向のサイクリストに優しい」という評価につながっています。

フロントのチェーンリングとの組み合わせも考慮する必要があります。50-34Tのコンパクトクランクと11-36Tの組み合わせは、最軽ギアが34×36となり、ギア比は約0.94となります。これは、1回のペダル回転で約0.94回転しか進まない非常に軽いギア比で、「どんな激坂でも登れる」という安心感を提供します。

一方、52-36Tのセミコンパクトクランクを選択すれば、最重ギアが52×11となり、ギア比は約4.73となります。これは高速域でのスピード維持に有利で、「平坦路でのグループライドで、ギアが足りなくなることがなくなった」という評価があります。ダウンヒルやスプリント時にも、十分なギアが確保できます。

初心者の方には、50-34Tのコンパクトクランクと11-28Tまたは11-30Tのカセットスプロケットの組み合わせが一般的におすすめされます。ただし、CS-R7101では11-28Tや11-30Tの設定がないため、11-34Tが最も近い選択肢となります。「最初は34Tまで必要ないと思っていたが、実際に使ってみると、軽いギアがあることの安心感は大きい」という声は、初心者から経験者まで共通しています。

機械式105 R7100の登場背景と評価

2022年6月に105 R7100シリーズがDi2専用として発表されたとき、サイクリング業界には驚きと戸惑いが広がりました。105は伝統的にコストパフォーマンスを重視したグレードであり、多くのサイクリストにとって「最初の本格的なロードバイク」に搭載される定番グレードでした。そのため、Di2専用という発表は「価格が上がって手が届きにくくなる」という懸念を生みました。

しかし、シマノは約1年後の2023年9月に機械式モデルを追加発表しました。この決定は、市場からのフィードバックを真摯に受け止めた結果と考えられています。実際、機械式変速を好むサイクリストは依然として多く、「電動変速は便利だが、シンプルな機械式の信頼性が好き」「バッテリー管理を気にせず乗りたい」といった意見が多数ありました。

機械式105 R7100の登場により、12速コンポーネントの選択肢が大幅に広がりました。予算や用途、好みに応じて、Di2と機械式のどちらかを選べるようになったのです。これにより、「最新の12速技術を体験したいが、予算は抑えたい」というニーズに応えることができました。「機械式モデルの追加発表は、ユーザーの声を聞いてくれた結果だと感じた」という好意的な評価が多く聞かれます。

価格面でも、機械式モデルの登場は大きな意味を持ちました。機械式12速の完成車が約25万円から購入できるようになり、以前と比較して12速システムへのアクセスが大幅に改善されました。「25万円で最新の12速ロードバイクが手に入るなら、初心者でも手が届く」という評価は、新たにロードバイクを始めようとする層を後押ししています。

機械式105 R7100の性能についても、高い評価が集まっています。上位グレードで培われた技術が機械式にも適用され、「旧世代の105とは別物」「アルテグラに迫る性能」という声が聞かれます。トグルリンク構造を採用したフロントディレイラーや、最適化されたリアディレイラーなど、随所に最新技術が投入されています。

「Di2と機械式の両方を選べるようになったことで、105の魅力がさらに高まった」という評価は、シマノの戦略が成功したことを示しています。ユーザーのニーズに柔軟に対応し、幅広い選択肢を提供することで、105は引き続きロードバイク市場における重要な位置を占めています。

総合評価とおすすめポイント

シマノ CS-R7101は、105シリーズの12速カセットスプロケットとして、優れたバランスを持つ製品であることが、多くのユーザー評価から明らかになりました。機械式とDi2の両方に対応し、既存の11速フリーハブとも互換性があるため、幅広いユーザーにとって魅力的な選択肢となっています。

最大の魅力は、コストパフォーマンスの高さです。1万円から1万5千円程度という価格で、上位グレードに迫る変速性能と耐久性を提供します。12速化により細かなギア選択が可能になり、あらゆる走行シーンで最適なケイデンスを維持できます。また、ワイドレシオの設定により、平坦路から急勾配の山岳コースまで幅広く対応できる点も高く評価されています。

変速性能については、HYPERGLIDEテクノロジーによるスムーズな変速フィーリングが実現されており、負荷をかけた状態でも確実な変速が可能です。実際のユーザーからは「登坂中でも迷いなく変速できる」「変速時のショックが少ない」といった好評価が多数寄せられています。

耐久性の面でも、定期的なメンテナンスを行えば長期間にわたって安定した性能を維持できることが報告されています。「1年以上使用しているが、変速性能の低下を感じない」「数千キロメートル走行した後でも、初期の変速フィーリングが維持されている」という声は、長距離を走るサイクリストにとって心強い情報です。

互換性の高さも重要なポイントです。既存の11速フリーハブに装着できるため、ホイールを買い直す必要がなく、アップグレードコストを大幅に抑えられます。また、機械式とDi2の両方に対応しているため、将来的なシステム変更にも柔軟に対応できます。

おすすめできるのは、以下のようなサイクリストです。初めて本格的なロードバイクを購入する方、コストパフォーマンスを重視する方、日常的なトレーニングやロングライドを楽しむ方、サイクリングイベントに参加する方、既存の11速システムから12速にアップグレードしたい方など、非常に幅広い層に適しています。

逆に、トップカテゴリーのレースで上位を狙う方、わずかな重量差にもこだわる方、最高峰の変速性能を求める方には、デュラエースやアルテグラの方が適している場合もあります。ただし、一般的な市民レースレベルであれば、105で十分に戦えるという評価が大多数です。

105 R7100シリーズ全体として、操作性や変速性能も大幅に向上しており、上位グレードで培われた技術が惜しみなく投入されています。実用性能では上位グレードに迫る水準に達しており、「性能差以上に価格差が大きい」という評価は、賢い選択を考える上で重要な判断材料となります。

CS-R7101を中心とした105 R7100シリーズは、現代のロードバイクシーンにおいて、最もバランスの取れた選択肢の一つと言えるでしょう。適切なメンテナンスを行いながら、最新の12速技術がもたらす快適なライディングを楽しむことができます。「迷ったら105を選んでおけば間違いない」という長年の評価は、R7100世代でもしっかりと受け継がれています。

コメント